假日一到除了陪孩子參加許多課外活動,還得趕幾場電影。雖說現在這年頭,神馬東西網上都有,但進電影院這事兒,感覺就像進教堂一樣,所以拜對了神,那麼未來就能白頭到老,反之,則是怨偶一對。

電影裡有神,對有靈魂的人來說,才會懂的事。如果看了場好電影,整天精神舒暢,反之,一場爛電影,除了感覺上當受騙,還破了五臟六腑的情緒,非得再吃上一頓美食,才能彌補這情緒上的破洞。

記得以前在紐約長島SONY影城中,進去就像跟進大賣場一樣,一個影院好多放映廳放不同的電影,又沒人管,所以一部接一部的看,直到看到眼花繚亂,頭暈目眩。那時是電影的全盛期,這樣玩是很過癮的事。

後來有陣子在台灣寫影評,到電影公司去看試映,那感覺就完全不一樣了。買票看電影是一種戀愛的過程,有期待也有受傷可能。為寫影評而看電影,就好像冤家路窄遇仇人,一定要在雞蛋裡挑出骨頭,非得找到不順眼的地方寫出一大篇。這心態我覺得非常不健康;尤其是跟一大票專業人仕看電影,那更是無趣,大家的哭笑點都拉得太高了,正經到讓場子在黑暗中變得更冷了!有一回,去看那部老梅的勇士們【We Are Solider】的試片,在影院我哭得唏瀝嘩啦跟淚人般,而旁座的一位不認識的酷叔,大概覺得我的鼻涕太吵了,面無表情的遞給我一包面紙,他臉上卻找不到一小小滴的淚水,頓時讓我感覺像是來自愛哭星球的異類。

如果在影院裡,能首發笑聲引起一片哄堂,哭聲又能引來一片唏噓,是很有成就感的事。太超然是入不了戲的,入不了戲就不會感動的。至於,能不能帶領觀眾入戲,那是電影導演的功力了。我對電影好壞的分法,就這麼簡單。

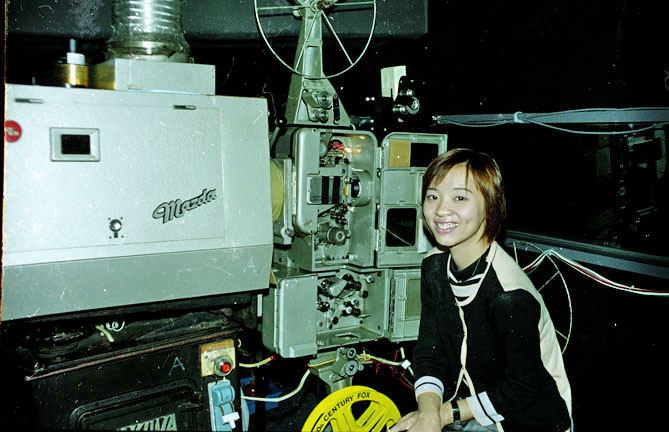

小時候想當圖書館管理員,因為那樣可以看很多書,後來想當電影放映師,因為以為那樣可以看很多電影,後來沒這機會,倒是在錄影帶出租店打了工,沒事真可以看很多的影帶。但看小螢幕真是不過癮,對那影院裡能放出大螢幕的機器很感興趣。後來終於有位電影公司的朋友讓我如願以償,到影院的後台去瞻仰這光明源頭的放映機,真是好大一台。原以為放映機只是【新天堂樂園】中的那台一般大小。

人說這時代電影要沒落了,沒人要去電影院參拜了。我想,自電視、錄影帶、DVD,HD光盤,以及互聯網的出現。一百年來,電影院還是存在,即使裝有家庭影院的人,遇到好片子還是會進影院,跟大家一起湊個熱鬧。獨樂樂不如與眾樂樂。影院是有它的綜合魅力。不過,我對現在普及的3D影院很反感,每次都看得我視神經失調,視網膜細胞死一大片。北京大柵欄有一間號稱中國大陸最古老的電影院,外觀是挺古味的,買了張票進去「拜拜」,看是什麼感覺,沒想到放的3D片子光線不足,戴上偏光眼鏡後眼前是一片糢糊。我覺得,那真是科技玩過了頭。

有一次李安到台灣宣傳新電影【少年派】,在台北中山堂開個座談會,席間一位老影友以感激的口吻說,他是因為看了許多公辦的免費電影,才養成「參拜」電影的習慣,所以希望這類免費電影能多多舉辦。只見那李安大師很直白的表示,如果大家都想看免費電影,那幹電影這行的人吃什麼?這是很誠懇的回答,我想,讓我這種哭笑點低的人,為電影宣傳,肯定可以為票房拉高個兩成。

好了,寫到這裡,想一想這把年紀了,寫過劇本,拍過廣告,看了私秘的放映機,也該考慮去幹電影製作人了,得好好想想可能性,如何為自己祀奉個電影神。